Lyon underground

Publié le 01/09/2010 à 23:00

-  29 min -

Modifié le 15/03/2025

par

pylandron

29 min -

Modifié le 15/03/2025

par

pylandron

Depuis mars 2010, les usagers du tunnel de la Croix-Rousse sont témoins d'une agitation inhabituelle qui règne autour de ses deux embouchures. Des pelleteuses prennent d'assaut la colline, on achemine puis on dresse de curieux mats métalliques dans la roche découverte, et jour après jour se dessine contre la paroi l'arche circulaire d'un second tube distant du premier tunnel d'une vingtaine de mètres tout au plus. C'est que se précise enfin les premières esquisses d'un des ouvrages les plus importants du second mandat de l'actuel maire de Lyon : le percement d'un tunnel d'évacuation au tunnel de la Croix-Rousse, une véritable avenue creusée sous la deuxième colline de la capitale des Gaules... L'occasion d'aller faire un petit tour sous terre...

Sommaire

Introduction

1. Un projet ingrat

2. Sons et lumières

3. En chantier…

4. Archéologie préventive

Bibliographie

Introduction : Archéologie préventive

1. Un projet ingrat/h2>

Ouvert en 1952, accusant un âge respectable de presque soixante ans, le tunnel de la Croix-Rousse, avec ses 1752 mètres de long et 50 000 véhicules circulant tous les jours sous ses voûtes, méritait bien une petite remise en forme. Depuis quelques années, il connaît des fermetures épisodiques dues aux défaillances de ses équipements : à la suite d’une panne de ventilateur, c’est une semaine complète de fermeture du tunnel qu’on imposa à ses usagers (à propos de ces usagers : pour l’essentiel les déplacements dans le tunnel sont des déplacements locaux ; le périphérique assume la plus grosse part des déplacements sur l’axe est-ouest de l’agglomération lyonnaise). Difficile de ne pas interpréter ces interventions régulières comme un rafistolage à la petite semaine. Des colmatages qui, en plus, finissent par coûter cher aux contribuables : 8,4 millions d’euros ont été investis par le Grand Lyon entre 2003 et 2008 pour ce type d’intervention.

Depuis l’incendie dans le tunnel du Mont Blanc il y a une dizaine d’années, les normes de sécurité de ce type d’équipement sont devenues drastiques ; il est notamment prévu de doter les tunnels autoroutiers d’un second tube d’évacuation en cas d’accident. La réfection du tunnel de la Croix-Rousse s’imposait donc comme « une des réalisations phares du mandat », selon les propres termes du maire actuel. Un projet ingrat, voire « un dossier difficile » pour Gérard Colomb : une telle réalisation ne pourra lui être « crédité » car « faire un tunnel supplémentaire n’intéresse pas grand monde, on préfère du clinquant ». Pourtant, cette réalisation est impérative « car c’est la sécurité des citoyens qui est en jeu » (à ce sujet le maire rappelle qu’ « on a que 7 à 8 mn avant que la voûte ne fonde » en cas d’accident).

En novembre 2007 le conseil de communauté du Grand Lyon entérine donc les points clefs du programme de rénovation du tunnel de la Croix-Rousse et le principe de la création d’un second tube. C’est le coup d’envoi d’un énorme chantier dont la réalisation va durer près de sept ans. Le maire de Lyon appréhende les répercussions qu’un tel projet pourrait avoir sur sa popularité : d’une part le coût financier – qui avoisine les 220 millions d’euros -, dont la pilule est d’autant plus difficile à avaler pour les lyonnais qu’elle ne se traduira pas par un ouvrage immédiatement valorisable en terme de bien-être et d’image, et d’autre part les inévitables nuisances occasionnées par un chantier de cette envergure : la fermeture du tunnel pendant 6 mois en 2013 soulèvera forcément le moment venu la contestation de ces usagers.

C’est donc avec appréhension que le Grand Lyon envisage le projet. Comment donner un peu de « clinquant » à un chantier de réfection coûteux et sources de nuisances ? Puisque la mise aux normes du tunnel implique le percement d’un second tube d’évacuation, pourquoi ne pas axer la communication sur ce nouvel ouvrage, à condition de le rendre assez excitant pour justifier un tel chantier aux yeux du public ? Des solutions envisagées, c’est naturellement vers l’aménagement de ce second tube – dit d’évacuation – en tunnel à part entière dévolu aux « déplacements doux » qu’on s’oriente – la nouvelle donne environnementale de cet équipement pourrait presque justifier à elle seule les inconvénients du projet auprès d’une opinion publique acquise au développement vert.

- L’intèrieur du futur tunnel de déplacement “doux”

- © www.martyniak.fr

A quoi ressemblera ce second tunnel ? Long de 1750 mètres, ce tube d’une dizaine de mètre de diamètre sera segmenté tous les 150 mètres par onze « intertubes » de 20 mètres qui le relieront au tunnel principal et lui permettront d’en assurer l’évacuation en cas de catastrophe ; constitué de trois voies de circulation – une voie centrale, surélevée et réservée aux piétons (accessible aux personnes handicapées), et deux voies latérales consacrées respectivement aux vélos et aux bus. La traversée des deux kilomètres de tunnel demandera une demi-heure à un marcheur moyen ; de quoi susciter des montées d’angoisse même chez les moins enclins à la claustrophobie. Pour prévenir les effets anxiogènes du tunnel sur les usagers, les responsables du projet ont fait appel à Patrick Lemoine, médecin-psychiatre à la clinique psychiatrique Lyon-Lumière de Meyzieu : « Le futur tunnel consacré aux modes de transports doux aura une longueur de 1,7 km. Il sera un grand pas en avant pour le plan de déplacements urbains de la ville et permettra de gagner du temps, mais sa traversée durera une demi-heure pour un marcheur moyen, sans possibilité d’échappatoire ni même de vision sur un paysage extérieur. (…) Pour lutter contre l’image anxiogène du tunnel, j’ai insisté sur la nécessité de créer chez l’usager une impression de sécurité et de bien-être, ressentie dès les premiers mètres de l’ouvrage. » Comment ? Par la mise en scène tout au long du tunnel d’installations lumineuses à base de projection multimédia sur les parois du tube. Quant à ceux qui redouteraient que le tunnel affecte des allures de coupe-gorge une fois la nuit tombée, qu’ils se rassurent : un important dispositif de caméras de surveillance sera complété par des téléphones et boutons d’appel disséminé sur le parcours…

L’ancien tunnel, si il n’est l’objet d’aussi spectaculaire aménagement, va subir pour sa part un véritable ravalement : mise en place d’un système de drainage et d’étanchéité des venues d’eau, mais aussi d’assainissement, création de niches de sécurité et d’incendie mais aussi de quatre niches pour la mise en place ultérieure de radars de vitesse, installation d’un séparateur central délimitant les deux voies dans chaque sens, revêtement de chaussée de teinte claire. Les cinq puits de ventilation seront conservés mais il y aura un ajout de ventilateurs à la voûte du tunnel.

L’avenue Rhône-Saône mettra le parc de la Tête d’or à la portée des habitants du neuvième, et les quais de Saône, prochainement réaménagés, aux habitants du centre ville : en termes d’urbanisme, ce sont deux quartiers jusque là isolés qui s’ouvriront l’un à l’autre.

- La future entrée du tunnel côté Saône

- © www.martyniak.fr

Côté Saône, les abords du tunnel vont être entièrement réaménagés : c’est d’abord la réalisation d’un mur de soutènement elliptique à flanc de colline entouré de végétation, qui s’intègrera harmonieusement au futur aménagement des berges. L’espace dégagé autour de cette entrée est prévu pour être ouvert et inviter les piétons à la circulation : on pourra traverser la chaussée en passant sur le mur de soutènement ; l’éclairage sera étudié pour concilier la nuit esthétisme et sécurité. Ce sera aussi l’occasion de réunifier le quartier : « Nous devrons trouver une solution pour raccommoder les deux quartiers, de part et d’autre de l’avenue Birmingham, ainsi que le haut de la Croix-Rousse avec le bas ». explique le maire du 4ème arrondissement de Lyon, Dominique Bolliet. « C’est un projet d’intérêt communautaire qui s’impose à nous. Ce quartier a été déstructuré à la construction du tunnel. On a même déplacé l’église. L’enjeu, c’est de recoudre. »

De l’autre côté du tunnel, l’entrée sera plus épurée, plus discrète pour s’intégrer sans ostentation aux habitations qui la jouxtent ; le bâtiment construit à l’emplacement de la nouvelle sortie sera néanmoins détruit, et la place Chazette réaménagée, avec notamment un renouvellement complet de ses espaces verts.

De l’autre côté du tunnel, l’entrée sera plus épurée, plus discrète pour s’intégrer sans ostentation aux habitations qui la jouxtent ; le bâtiment construit à l’emplacement de la nouvelle sortie sera néanmoins détruit, et la place Chazette réaménagée, avec notamment un renouvellement complet de ses espaces verts.

Et à l’avenir ? Le tunnel pourraient accueillir une extension du réseau de tramway, un prolongement de la future ligne T4, qui relierait la Part-Dieu à la Duchère, voire Ecully et Champagne-au-Mont-d’Or. Mais cette perspective ne peut s’envisager que largement après la mise en service du nouveau tunnel.

2. Sons et lumières/h2>

Trois années se sont écoulées depuis les premiers coups de pioches – le creusement du nouveau tube à débuté en septembre 2010 -, lorsque le 5 décembre 2013, le tunnel mode doux permet aux premiers piétons de rejoindre le quai Joseph Gillet à partir du quai André Lassagne en ligne droite sous la colline.

S’il n’est pas inutile de revenir sur cette inauguration, c’est que l’ouvrage n’est pas anodin : avec ses 1763 mètres de long, il s’agit du tunnel « le plus long du monde pour les modes doux » (d’après Jean-Luc de Passano, vice président du Grand Lyon en charge des tunnels) : « C’est une première mondiale et nous serons, comme pour la fête des Lumières, bientôt imités » a même prédit Gérard Collomb le jour de son inauguration.

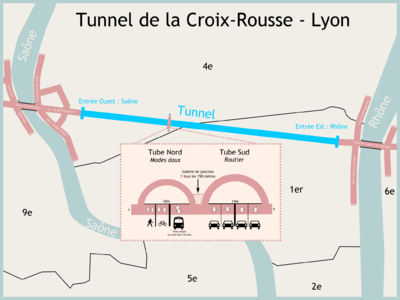

Localisation du tunnel – source : Wikipedia

Et de fait, c’est bien à une longue et inhabituelle ballade souterraine que nous convie ce tube de 10 mètres de large et 7 mètres de hauteur de voûte qui traverse de part en part la seconde colline de Lyon. Et le mot ballade n’est pas usurpé : compter une petite demi-heure de marche pour en venir à bout, ou une dizaine de minutes à vélo – le tunnel comporte en effet une piste cyclable dans les deux sens le long de la paroi, en plus de son trottoir pour les piétons, le tout séparé de la voie des bus par un remblai central (un bus traverse le tunnel toutes les 12 minutes environs).

Mais plus que le temps qu’il faudra au badaud qui s’y aventurerait pour parvenir au bout du tunnel, c’est ce que l’aventureux s’apprête à découvrir à l’intérieur qui vaudra à cette traversée d’être justement qualifiée de « ballade » : les concepteurs du tube ont en effet anticipé l’effet anxiogène que pouvait provoquer un enfermement sur une aussi longue distance, et ils ont eu l’idée de faire de cette traversée une véritable invitation au voyage. Deux ans de travail et plus de 80 infographistes ont été mis à contribution à cette fin, 72 puissants projecteurs dans une rampe au plafond projettent images en mouvements et jeux d’optiques, mélange complexe d’images de synthèse, d’archives et de prises de vue réelles : en ralentissant la perspective, le parcours semble moins long et la sortie plus proche.

…pour un résultat qui va bien au delà du simple artifice destiné à réconforter les usagers du tunnel : car la traversée est devenue une attraction en soi ; on vient découvrir la douzaine de trajets différents conçus pour se renouveler toutes les heures en week-end et toutes les deux heures en semaine afin ne pas lasser les visiteurs. On traverse ainsi une forêt vierge, on défile sur les fleuves de la ville, on suit les routes de la soie entre Lyon et la Chine, on admire la parade d’un cirque ambulant, on revit les premières projections du cinématographe des frères Lumière, etc. En tout douze segments de 150 mètres chacun axés autour d’une des douze thématiques sont diffusés le long du parcours. Le public ne s’y est pas trompé : le samedi qui suivait l’inauguration, 9000 personnes ont circulés dans le tube. « Avec le tube mode doux de la Croix-Rousse, ce sera la Fête des lumières tous les jours » plaisante le maire de Lyon lors de l’inauguration du tube.

Il ne croit pas si bien dire : le studio parisien responsable de la mise en lumière du tube n’est pas tout à fait étranger à la fête des Lumières puisqu’on lui doit la mémorable animation de la place des Terreaux en 2002 qui voyait l’Hôtel de Ville se fissurer puis tomber en morceaux ; mais ce n’est pas là son seul titre de gloire : Skertzò est surtout connu pour son habillage lumineux des cathédrales d’Amiens, de Reims, de Bauvais ou encore de Notre-Dame de Paris, pour la muséographie de Vulcania en Auvergne ou encore la mise en scène de l’inauguration du Stade de France en 1998. Né il y a 25 ans de la rencontre entre Hélène Richard, assistante de metteur en scène et Jean-Michel Quesne, scénographe de théâtre, le studio s’est spécialisé dans l’animation lumineuse, la projection, « ce vieil art très français ». « On travaille sur des images déformées, sur de l’anamorphose, sur le point de vue. Le jeu optique de l’anamorphose consiste à solliciter l’œil du passant. En fonction du point où vous vous situez, vous allez pouvoir reconstituer une figure ou bien avoir quelque chose de complètement abstrait. » explique Hélène Richard à propos de son travail sur le tunnel C’est ce principe de l’anamorphose qui donne au promeneur l’illusion d’être confronté à une vaste fresque lorsqu’il fait en réalité face à l’écrasante perspective en fuite du tunnel. En brouillant cette perspective l’illusion désamorce l’angoisse qu’elle pourrait susciter.

Dans l’expérience étrangement zen que constitue cette ballade souterraine, le design sonore n’est pas à négliger : l’ambiance musicale apaisante est l’œuvre de Louis Dandrel, directeur du studio d’architecture Diasonic et responsable de l’unité de design sonore de l’Ircam. Un artiste à qui l’on doit récemment la conception du Métaphone à Oignie, une salle de concert dont la particularité est d’être elle-même un instrument de musique, mais aussi, dans un autre registre, le jingle ultra-connu de la SNCF.

Ces animations lumineuses sont alimentées par de l’électricité 100% renouvelable fournie par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), dont le siège est situé sur les bords de Saône à proximité de la sortie du tunnel, et qui « signe » sa contribution sous la forme de trois éoliennes surplombant l’entrée du tube sur le quai Gillet. Ces éoliennes font parties d’un ensemble de douze créées par l’artiste Sébastien Lefèvre pour la fête des Lumière 2010 (les neuf autres sont aujourd’hui installées sur le port Edouard Herriot), une animation soutenue à l’époque par la Compagnie nationale du Rhône.

Pour le moment malheureusement, les ambitions écologiques du « tube de déplacement doux » se heurtent à un détail : la plupart des bus qui circulent dans le tunnel roule au diesel. Si quatre types de bus hybrides sont pour l’instant à l’essai, le passage progressif à l’électrique n’est qu’en projet.

Tout cela pourrait presque faire oublier la vocation première de ce second tube : permettre l’évacuation du tunnel automobile en cas d’incendie ; à ce titre, le dossier du projet a reçu l’aval de la Cnesor. Avec ses onze intertubes le reliant à ce tube d’évacuation, le tunnel autoroutier est donc conforme aux nouvelles normes de sécurité imposées à la suite de l’incendie du tunnel du Mont Blanc en 1999. Mais qu’en est-il des mesures de sécurité mises en place à l’intérieur de ce second tube « de secours » à l’attention des usagers qui le parcourent quotidiennement ? Au niveau de chacune des niches ouvrant sur les intertubes, une tous les 150 mètres, se trouvent des postes d’appel d’urgence côté voie de bus, et en face, côté piste cyclable des boutons d’appels.

Grace à un système de barrière automatique – réglée par une boucle au sol et un badge radio-fréquence – le débit de circulation des bus est contrôlé rigoureusement : un bus peut entrer dans le tube toute les dix minutes. La piste des bus est séparée de la plateforme des piétons et vélo par une glissière de sécurité, escamotable aux emplacements des intertubes en cas de problème.

Des caméras mobiles surveillent les activités à l’intérieur du tube : 22 au niveau des intertubes (une de chaque côté), 2 à chaque tête du tunnel et 1 dans le passage direction Croix Paquet. A ces caméras mobiles S’ajoutent 29 caméras fixes réparties tous les 75m le long du tunnel.

Le tunnel est desservi par un véhicule de maintenance et un véhicule de patrouille posté à l’entrée du tunnel de la Croix Rousse, utilisé également pour la surveillance des tunnels Vivier Merle et Brotteaux-Servient.

D’après le Grand Lyon, le tunnel est passé en commission de sécurité au titre d’un espace de voierie classique, et tout est aux normes : des accélérateurs en voûte permettent le contrôle de courant d’air avec deux carneaux de ventilation reliés au puits d’extraction du tube mode doux. « La capacité d’extraction des fumées est de 180m3/s par puits, soit dans le tunnel routier soit dans le tube mode doux » déclare Thomas Kavaj, chef de projet tunnels à la direction de la voierie du GL.

Le tunnel est particulièrement bien équipé contre le feu : les issues de secours qui ferment les onze intertubes sont protégées au niveau N2 (120 minutes sous la courbe hydrocarbure majorée) et les têtes de tunnel au niveau N3 (niveau N2 + 240 minutes sous la courbe iso), des colonnes sèches sont installées au niveau de chaque issue de secours et des poteaux incendie tous les 150 mètres. En cas d’incendie, des capteurs de températures installées au niveau des issues de secours relayés par un système innovant de câbles de détection thermique permettant une localisation très fine du foyer.

D’ailleurs, avant même son inauguration officielle du 5 décembre, le tunnel d’évacuation était déjà mis à l’épreuve ; au cours du mois de novembre 2013, le tunnel autoroutier, tout juste rouvert à la circulation depuis le 2 septembre, a dû être fermé durant toute une nuit en vue d’un exercice de sécurité : une simulation d’accident impliquant un bus de touristes anglais et une dizaine de véhicules légers se chargeait de tester le plan d’intervention du tunnel et d’observer le déroulement de l’évacuation en présence de victimes ne parlant pas un mot de la langue de Molière. Même l’ambassade de Grande Bretagne fut impliquée dans ce plan d’évacuation qui nécessita l’intervention de 70 pompiers et 35 véhicules, et de 40 personnels médicaux et leurs six véhicules.

L’investissement total de cette importante rénovation représente 282 millions d’euros pour les deux tunnels : le tube de déplacements mode doux ne s’élevant quant à lui qu’à environ 50 million d’euros de ce coût total. Il a coûté à peu près le double de ce qu’aurait coûté une simple galerie d’évacuation : on estime à 9% du coût total de rénovation le surcoût occasionné par l’aménagement de ce second tunnel pour permettre la circulation des piétons, vélos et bus, sachant que le dispositif d’animation et la conception visuelle et lumineuse s’élèvent à 4.5 millions d’euros.

3. En chantier…/h2>

Pour un chantier de cette envergure, dont la durée va s’étaler du premier semestre 2010 au début de l’année 2014, aucune place n’est laissée à l’improvisation. C’est une infrastructure logistique de tout premier ordre qu’il a fallu déployer : le groupement lauréat du projet s’est organisé en sous-groupement d’entreprises afin d’en couvrir tous les aspects, et ce ne sont pas moins d’une demi douzaine de corps de métier qui sont mis à contribution de la sorte (génie civil, voierie, équipements, conception, architecture,… ) sous l’égide du mandataire Dodin Campenon Bernard (Groupe VINCI).

Pour un chantier de cette envergure, dont la durée va s’étaler du premier semestre 2010 au début de l’année 2014, aucune place n’est laissée à l’improvisation. C’est une infrastructure logistique de tout premier ordre qu’il a fallu déployer : le groupement lauréat du projet s’est organisé en sous-groupement d’entreprises afin d’en couvrir tous les aspects, et ce ne sont pas moins d’une demi douzaine de corps de métier qui sont mis à contribution de la sorte (génie civil, voierie, équipements, conception, architecture,… ) sous l’égide du mandataire Dodin Campenon Bernard (Groupe VINCI).

Dans un premier temps, par exemple, la société d’ingénierie Setec a été chargée de la conception de l’ouvrage, phase fondamentale du projet : il faut en effet établir précisément les travaux à réaliser, justifier les hypothèses prises, essayer d’appréhender l’ensemble des paramètres pour ne laisser aucune place à l’imprévu. Cette société d’ingénierie est constituée de plusieurs entités spécialisées qui lui permettent d’embrasser les multiples problématiques soulevées par cet ambitieux chantier : Setec ALS (aménagements linéaires et structures), spécialisée dans le génie civil, la voirie et les réseaux divers, et mandataire du sous-groupement ; Setec TPI (travaux publics et industriels), en charge des équipements électromécaniques comme les conduites d’incendie ou la ventilation ; et Setec ITS (systèmes intelligents de transport), spécialisée dans les équipements et systèmes de transport. En plus de son engagement sur le projet de la Croix-Rousse, cette dernière entité s’occupera de la mise en place du système d’information des tunnels du Grand Lyon, chargée d’assurer la sécurité sur un certains nombres d’ouvrages souterrains lyonnais (y compris les tunnels du boulevard périphérique nord de Lyon). Mais on verra intervenir sur le projet pas moins de sept autres sociétés : Spie Batignolles, Chantiers modernes Rhône-Alpes, Cegelec, GTIE Transport, etc.

La rentrée 2010 annonce le début du percement du tunnel côté Saône. Mais les travaux ont effectivement débuté en mars de la même année, et depuis le milieu de l’été, l’aspect du futur tunnel se concrétise : l’arche se dessine sur la paroi de béton projeté. Avant cela, les riverains ont pu assister à la consolidation du mur des Fantasques, qui surplombe l’entrée du tunnel côté Rhône, par des clous d’ancrage, la construction de murs de soutènement et la démolition d’un bâtiment de stockage du Grand Lyon à l’emplacement de la sortie du tube.

Le gros des travaux a consisté surtout pour l’instant à la mise en place des « boîtes d’entrée en terre » : constituées de deux parois verticales de chacune 25 pieux en béton dont la taille varie de 12 à 20 mètres, dressés les uns contre les autres sur une longueur de 25 mètres environ, d’une voûte en poutrelles renforcée de béton, elles amorcent chacune de leur côté les extrémités du tunnel, et devrait « garantir la sécurité des hommes qui vont travailler au creusement, et la stabilité des bâtiments environnants ». Si en premier lieu, ce sont des fraises mécaniques qui vont amorcer le forage, les tirs des artificiers n’interviendront que plusieurs mètres en profondeur. Le mode de percement retenu, en effet, consistera à détruire la roche par le biais de micros explosifs disséminés sur le pourtour du tube. Les charges sont très faibles et ne permettent à chaque tir qu’une avancée de deux ou trois mètres, à raison de deux tirs par jours en moyenne, ceci afin d’éviter que le tunnel actuel ne souffre trop, et pour limiter les nuisances sonores. Le vice-président du Grand Lyon chargé des grandes infrastructures, Jean-Luc da Passano, explique les raisons du choix des micros explosifs plutôt que celui d’un tunnelier : « Mettre en œuvre un tunnelier implique beaucoup de place à l’extérieur : une centaine de mètres pour le positionner à l’entrée et idem pour le réceptionner à la sortie. Et puis, pour 1 800 mètres de long, c’était à peine rentable, cela ne relevait pas d’une bonne gestion financière. Enfin, la nature des roches ne nous l’indiquait pas trop : avec un tunnelier, on travaille à l’aveugle, ce qui peut provoquer des poches parfois.

Le gros des travaux a consisté surtout pour l’instant à la mise en place des « boîtes d’entrée en terre » : constituées de deux parois verticales de chacune 25 pieux en béton dont la taille varie de 12 à 20 mètres, dressés les uns contre les autres sur une longueur de 25 mètres environ, d’une voûte en poutrelles renforcée de béton, elles amorcent chacune de leur côté les extrémités du tunnel, et devrait « garantir la sécurité des hommes qui vont travailler au creusement, et la stabilité des bâtiments environnants ». Si en premier lieu, ce sont des fraises mécaniques qui vont amorcer le forage, les tirs des artificiers n’interviendront que plusieurs mètres en profondeur. Le mode de percement retenu, en effet, consistera à détruire la roche par le biais de micros explosifs disséminés sur le pourtour du tube. Les charges sont très faibles et ne permettent à chaque tir qu’une avancée de deux ou trois mètres, à raison de deux tirs par jours en moyenne, ceci afin d’éviter que le tunnel actuel ne souffre trop, et pour limiter les nuisances sonores. Le vice-président du Grand Lyon chargé des grandes infrastructures, Jean-Luc da Passano, explique les raisons du choix des micros explosifs plutôt que celui d’un tunnelier : « Mettre en œuvre un tunnelier implique beaucoup de place à l’extérieur : une centaine de mètres pour le positionner à l’entrée et idem pour le réceptionner à la sortie. Et puis, pour 1 800 mètres de long, c’était à peine rentable, cela ne relevait pas d’une bonne gestion financière. Enfin, la nature des roches ne nous l’indiquait pas trop : avec un tunnelier, on travaille à l’aveugle, ce qui peut provoquer des poches parfois.

Avec l’explosif, on peut colmater les trous éventuels au fur et à mesure, afin d’éviter le moindre éboulement. » L’évacuation des gravas se fera côté Rhône par camions, le fleuve n’étant pas navigable, alors que de l’autre côte ce sont des péniches stationnées le long de la rive droite au niveau du pont Koenig qui s’en chargeront, les camions assurant la rotation entre le chantier et le fleuve.

« Mais le défi a tendance à se déplacer vers l’intégration du chantier dans un cadre urbain sensible : comment creuser un tunnel en excavation traditionnelle associant explosifs et forages, en limitant au maximum les risques et les nuisances vis-à-vis du tissu urbain existant ? La Croix-Rousse nous a amenés à une réflexion poussée sur la maîtrise du bruit, des émissions de poussières, la qualité de l’air ou de l’eau qui seront rejetés par le chantier, sans oublier la modification des cheminements habituels, le tout en concertation avec les riverains » assure Jean-Paul Galland, directeur du projet chez VINCI. C’est en effet un des gros enjeux du projet : le chantier se déroulant en zone urbaine, les nuisances pour les riverains sont inévitables ; il était indispensable de les limiter au maximum. « L’objectif était de faire en sorte que tant au niveau bruit, poussière ou pollution, tout soit étudié afin que le chantier gêne le moins, explique Gérard Collomb. Mais nous devons le faire et il y en a pour quelques années de travaux ».

« Mais le défi a tendance à se déplacer vers l’intégration du chantier dans un cadre urbain sensible : comment creuser un tunnel en excavation traditionnelle associant explosifs et forages, en limitant au maximum les risques et les nuisances vis-à-vis du tissu urbain existant ? La Croix-Rousse nous a amenés à une réflexion poussée sur la maîtrise du bruit, des émissions de poussières, la qualité de l’air ou de l’eau qui seront rejetés par le chantier, sans oublier la modification des cheminements habituels, le tout en concertation avec les riverains » assure Jean-Paul Galland, directeur du projet chez VINCI. C’est en effet un des gros enjeux du projet : le chantier se déroulant en zone urbaine, les nuisances pour les riverains sont inévitables ; il était indispensable de les limiter au maximum. « L’objectif était de faire en sorte que tant au niveau bruit, poussière ou pollution, tout soit étudié afin que le chantier gêne le moins, explique Gérard Collomb. Mais nous devons le faire et il y en a pour quelques années de travaux ».

Le bruit tout d’abord : des capteurs ont été installé aux alentours du chantier pour s’assurer que le bruit occasionné reste en deçà des normes ; en cas de dépassement des dispositifs anti-bruits seront mis en place, comme le mur de protection déjà érigé le long de l’avenue Birmingham. De la même façon, un suivi régulier de la qualité de l’air sera effectué. Pour réduire les émissions de gaz, la vitesse des camions a été limitée dans l’enceinte du chantier. Les eaux évacuées devraient être traitées pour en éliminer les particules fines, les produits polluants stockés dans des bacs de rétention, et les déchets systématiquement triés à la sortie du chantier.

Des associations de riverains se sont rapidement constituées à l’annonce du projet pour « veiller au grain », entendre : « obtenir le plus d’informations possibles sur les risques générés par le creusement du second tunnel et pour exiger, du Grand Lyon, les garanties que ces risques seront limités au maximum et que les victimes seront facilement et rapidement secourues et indemnisées en cas de nécessité ». Il faut dire qu’au début les Croix-Roussiens concernés par les travaux regrettaient le manque d’informations relatives à l’implantation du chantier, estimant « n’avoir été tenu au courant que par le biais de la presse ». Du côté des institutions responsables du chantier on avouait « avoir été sollicité de nombreuses fois par des riverains qui n’étaient pas au courant des travaux », estimant « à 50 % la proportion de gens mal informés ». Bien conscient du problème, le Grand Lyon a fait un effort tout particulier pour impliquer davantage les habitants. A l’heure où le percement du tunnel va débuter, sort le 3ème numéro du bulletin d’information du projet, Tunnel Croix-Rousse, d’une rive à l’autre , qui tiendra au fil des mois le compte rendu du déroulement du chantier.

En mars dernier, c’est le président du Grand Lyon, Gérard Collomb lui-même qui inaugurait la première réunion publique organisée depuis que le début des travaux, devant plus de quatre cents riverains venus là pour s’informer. Et puis, surtout, on n’hésite pas à faire de la politique de proximité : pour la rentrée scolaire, une personne-trafic a été recrutée afin d’assurer la circulation des enfants devant l’école de la rue des Entrepôts à proximité du chantier, et sitôt les travaux terminés la place Chazette sera entièrement végétalisée : une centaine d’arbres plantés aux abords de la nouvelle sortie pour remplacer les quelques uns qui ont été déracinée à cause du chantier.

En mars dernier, c’est le président du Grand Lyon, Gérard Collomb lui-même qui inaugurait la première réunion publique organisée depuis que le début des travaux, devant plus de quatre cents riverains venus là pour s’informer. Et puis, surtout, on n’hésite pas à faire de la politique de proximité : pour la rentrée scolaire, une personne-trafic a été recrutée afin d’assurer la circulation des enfants devant l’école de la rue des Entrepôts à proximité du chantier, et sitôt les travaux terminés la place Chazette sera entièrement végétalisée : une centaine d’arbres plantés aux abords de la nouvelle sortie pour remplacer les quelques uns qui ont été déracinée à cause du chantier.

Informations

- [*Sites internet*] :

[(

www.tunnelcroixrousse.fr

www.grandlyon.comwww.infotrafic.grandlyon.com

)]- [*Mail*] : communication@tunnelcroixrousse.fr

- [*Lettres/Journaux*] : des lettres et journaux trimestriels seront édités et distribués dans les boîtes aux lettres des riverains des 1er, 4e et 9e arrondissements. Le premier est paru en mars 2010.

- [*Panneaux/Expositions*] : les informations seront affichées en temps réel sur les panneaux lumineux et des expositions seront mises en place, notamment au local Serin, côté Saône, dédié à la communication sur le chantier.

- [*Alertes SMS*] : sur abonnement, une boîte électronique et des alertes SMS préviendront ceux qui le souhaitent des fermetures temporaires du tunnel. Mise en place à l’automne.

Et s’il faut bien rassurer les riverains, les quatre années qui s’annoncent risquent d’être surtout pénibles pour les usagers du tunnel existant. Si ceux-ci se sont accoutumés aux fermetures intempestives ces dernières années, les choses vont empirer le temps des travaux : « Dans le planning, je pense que deux périodes s’annoncent très délicates. D’abord, entre octobre 2010 et juin 2012, pendant les tirs, car on fermera le tunnel pendant une heure chaque fois. Ensuite, entre avril 2013 et octobre/novembre 2013, je pense que ce sera la période la plus noire. Il s’agit de refaire tous les réseaux et surtout désamianter entièrement le tube existant. Nous avons retenu la solution de tout fermer pendant six mois et demi. » explique Jean-Luc da Passano. On comprend en quoi ce grand chantier du second mandat de Gérard Collomb est plus délicat à vendre à ses concitoyens que celui du futur aménagement des berges de Saône par exemple.

Calendrier des travaux

| De septembre 2010 à juin 2012 | Percement du nouveau tube au moyen de tirs d’explosifs. Fermetures temporaires du tunnel existant de jour. |

| De juin 2012 à avril 2013 | Fin de la réalisation du nouveau tube sans fermeture du tunnel routier. |

| D’avril 2013 à octobre/novembre 2013 | Rénovation du tunnel routier avec fermeture totale des deux tubes. |

| De septembre 2013 à janvier 2014 | Aménagements définitifs, place Chazette, enrobé du nouveau tube, etc. |

| Mars 2014 | Mise en service des deux tunnels |

4. Archéologie préventive/h2>

La conséquence la plus inattendue de ce gigantesque chantier, il faut peut-être aller la chercher dans les conclusions d’une étude commandée aux services archéologiques de la Ville. Le 12 octobre 2009 sont ainsi dévoilées au public rassemblé dans les salons de l’Hôtel de Ville les conclusions de ce rapport qui s’intéressait à un réseau de souterrains sur lequel le tracé du second tube pourrait empiéter. C’est une grande première : les « cataphiles », amoureux des tunnels, catacombes et autres puits, espéraient depuis des années une prise de position « officielle » par la Ville de Lyon sur ce patrimoine souterrain lyonnais. Beaucoup regrettaient qu’aucune étude sérieuse n’ait jusqu’alors été entreprise pour comprendre, recoller les morceaux de l’histoire : « On compte seulement trois livres sur les souterrains. Ce patrimoine n’est pas du tout mis en valeur », expliquent ces passionnés. Au contraire, disent-ils, la sécurisation des lieux a souvent été le prétexte de négligence face à certaines découvertes – on se souviendra par exemple de la mise à jour d’ossements dans un tunnel, vestiges archéologiques qui furent aussitôt ensevelis sous une chape de béton sans qu’aucune analyse n’ait été entreprise sur ces dépouilles.

La pétition qui circule sur internet depuis 2007, recueillant plus de trois mille signatures de lyonnais sensibles à la préservation de ce patrimoine, n’est sans doute pas étrangère à ce revirement de la part des autorités. La polémique déclenchée par le percement du tunnel de la Crois-Rousse sur l’emplacement d’un tronçon du réseau le plus emblématique aux yeux de ces cataphiles, les arêtes de poissons, a le mérite d’avoir rendu possible le dialogue entre la Ville et ces amateurs de spéléologie urbaine, devenu par la force des choses des spécialistes du sous-sol lyonnais, et principaux défenseurs de ces souterrains. Ces derniers demandaient alors la mise en œuvre d’une étude sérieuse de ce réseau, la préservation de l’essentiel de sa structure (conscients qu’il faut bien parfois sacrifier à la modernité les vestiges du passé, ils admettaient qu’une partie du réseau pût être détruit, et proposaient la fermeture de 4 des 34 galeries en arêtes – finalement deux galeries seulement seront partiellement affectées par les travaux), une réflexion autour de son ouverture au public, voire même son classement à l’UNESCO comme patrimoine de l’humanité.

Gilles Buna, Adjoint au maire de Lyon délégué à l’Urbanisme, se montre rassurant au sujet des dégâts occasionnés par les travaux de percement du tunnel : « 75 mètres sur le 1,5 kilomètres de galeries, seront condamnés, mais il s’agit de parties bétonnées. La nécessité de préserver le réseau est bien prise en compte, de même que la volonté de ne pas l’endommager par des effets collatéraux. C’est dans le cahier des charges. Le Grand Lyon est tout à fait disposé à cela conformément aux propositions faites par le conteur de rues Jean-Luc Chavent, parmi les plus anciens à s’en préoccuper. » Les deux conduis affectés pourraient même être en partie mises en lumière à l’intérieur du futur tunnel de la Croix Rousse « pour donner un élément d’animation dans la monotonie du parcours ».

La Ville fait donc preuve d’une bonne volonté louable, montrant là qu’elle reconnait la valeur patrimoniale de son exceptionnel sous-sol : il semble même acquis que le projet d’ouverture au public de ces souterrains puisse enfin voir le jour, même si, il faut l’avouer, l’accès à ses souterrains soulèvent beaucoup de problèmes : « Des dédales à s’égarer, des puits jusqu’à 80 mètres de profondeur, des dénivelés à n’en plus finir, l’eau omniprésente et parfois le manque d’air, mieux vaut être spécialiste pour oser pénétrer ces étranges cavités. » Jean-Luc Chavent, qui porte ce projet depuis plus de 15 ans se montre résolument optimiste : « J’ai obtenu de Gérard Collomb, le maire, de pouvoir emmener du public dans les “arêtes de poisson”, une section du réseau des Fantasques, à partir de 2014. » C’est aussi l’avis de l’OCRA (Organisation pour la Connaissance et la Restauration d’Au-dessous-terre), ainsi que l’explique Emmanuel Bery, son président : « On n’a pas le droit de priver les Lyonnais d’avoir accès à leurs souterrains, d’autant qu’il y a une réelle faisabilité. Les galeries sont larges, hautes, tout à fait praticables ». La proposition semble faire consensus, d’autant qu’il est facile de profiter de l’aménagement du futur tube pour tirer quelques fils électriques en direction des « arêtes de poisson », prévoir une sortie de secours côté voie cyclable dans ce tunnel à venir ; bref, il ne faudrait guère plus de 60 000 euros pour rendre ce réseau visitable, estime Chavent. Gilles Buna n’est pas hostile à cette idée : « Personnellement j’y suis favorable. Le moment est venu d’étudier les conditions de mise en sécurité, et peut-être d’éclairage partiel des arêtes de poisson. D’appréhender aussi les conditions financières en termes de coût et d’apport s’il y a un développement touristique. En même temps, rien n’est décidé. Sera-ce pour un large public ou un public de spécialistes ? Nous avons jusqu’à 2013, date de la fin des travaux du tube modes doux pour y réfléchir. »

Reste que le classement de ces galeries au patrimoine mondial de l’humanité n’est pour le moment pas envisagé : « Elles ne sont pas menacées car elles sont utiles. Elles confortent le sous-sol et sont indispensables au drainage des eaux », explique Olivier Mecheri, responsable de l’unité grand travaux et galeries de la direction des eaux du Grand Lyon. Il n’y a donc pas lieu de demander un classement historique en vue de protéger ces galeries car « fou serait celui qui voudrait détruire ces balmes » indique Gilles Buna.

Pendant longtemps, l’existence du réseau des arêtes de poissons (ou réseau des fantasques) est demeuré un mystère : aucune archive ne les mentionnait, et leur structure très singulière laissait place aux spéculations les plus folles.

Le diagnostic réalisé par E. Bernot, C. Ducourthial pourrait enfin lever un pan du voile. Première observation : l’étendue du réseau dit des arêtes de poissons est plus importante qu’on ne le pensait jusqu’alors. Gilles Buna : « Incontestablement, les fouilles menées permettent d’appréhender un réseau complexe et plus étendu qu’on ne le pensait, permettent aussi de le dater du XVIe siècle. Enfin, et ce n’est pas le moins excitant pour l’imaginaire, on est en mesure de lui donner une fonction à partir de cette citadelle construite pour surveiller les Lyonnais. Ces galeries servaient de refuge et d’accès pour les militaires, de dépôt de munitions légères et de manière discrète, offraient la possibilité de se déplacer. Ceci jusqu’en 1585, lorsque la ville obtient du pouvoir royal, qu’on détruise cette menace. »

La construction des galeries est amplement détaillée par le rapport : « Toutes ces galeries sont à l’origine maçonnées et présentent une homogénéité de construction absolue, tant dans leurs gabarits que dans les matériaux mis en œuvre ; seules les hauteurs peuvent varier d’une arête à l’autre. A l’exception de quelques grès provenant du substrat local, les maçonneries sont composées de calcaire finement cristallin de couleur beigeâtre à rosâtre (calcaire de l’Aalénien). Les finitions apportées aux galeries ainsi qu’aux puits sont similaires d’un bout à l’autre du réseau. Ainsi, les joints beurrés de leurs parois ont systématiquement été soulignés à la pointe de la truelle et un mortier de finition a été appliqué à la jonction des parois et des retombées de voûte. Ce travail semble avoir été en partie réalisé par des enfants comme en témoignent plusieurs empreintes de mains et de très nombreuses traces de doigts, formant parfois des dessins, laissées dans le mortier frais. Enfin, le sol des galeries est formé d’un radier en hérisson recouvert d’une chape de mortier de bonne tenue. Le radier empêche la formation de poches d’eau à la base des murs ; il en garantit ainsi la bonne conservation dans le temps. La chape et le hérisson permettent de stabiliser les parois des galeries qui ne sont généralement pas fondées plus profondément que la base des radiers ».

De ces quelques observations une hypothèse émerge : « L’homogénéité de la maçonnerie comme l’absence de trace de reprise montrent que le réseau en arêtes de poisson forme un ensemble architectural cohérent qui, de la rive du Rhône au plateau de la Croix-Rousse, relève d’une seule et même campagne de construction. Dans l’état actuel de la recherche, tous les éléments concordent pour faire du réseau en arêtes de poisson un accessoire de la citadelle royale de Lyon (citadelle Saint-Sébastien), construite en 1564 sur la plateau de la Croix-Rousse, sur l’ordre de Charles IX et démantelée à la demande et au frais de la Ville en 1585. (…) Cette galerie de circulation a deux fonctions : permettre d’accéder à la forteresse à l’insu de la population lyonnaise contre laquelle elle est tournée, d’une part, et desservir de l’autre, par l’intermédiaire de puits, les deux zones de stockage qui se développent à un niveau supérieur : les arêtes de poisson (stricto sensu) et les salles de la partie nord du réseau. Chacun de ces entrepôts souterrains est en outre desservi par une galerie qui lui est propre ».

Hypothèse confirmé par la découverte dans les archives de la ville de Turin d’un plan d’espion qui donne le tracé d’une citadelle construite en 1564 par le roi Charles IX (fils de Catherine de Médicis) sur lequel on retrouve le tracé des galeries mises à jour.

« C’est l’hypothèse la plus vraisemblable et la plus séduisante que nous avons retenue après un jeu de déduction », explique Cyril Ducourthial, co-responsable de l’étude.

Emmanuel Bernot, archéologue et co-auteur du rapport, quant à lui s’enthousiasme : « On ne connaît aucun autre exemple d’un souterrain de cette ampleur en France et à l’étranger ». Un patrimoine exceptionnel donc, sur lequel le chantier sous la colline pourrait enfin attirer l’attention des lyonnais.

5. Bibliographie/h2>

- 3Livres3

- Lyon souterrain, Joseph-François Artaud (1846)

- Plan de Lyon antique pour servir de guide à l’ouvrage intitulé Lyon souterrain : voir

- Voyage au ventre de Lyon, Christian Barbier (1994) réédition de Les souterrains de Lyon (1981).

- Recueil du Lyon souterrain, Eric Fuster (2006)

- Lyon secret, Felix Benoit (2004)

- Lyon magique et sacré, Jean-Jacques Gabut (1993)

- La catastrophe de Fourvière,

Jacques Perrodin (1981)

- Histoire des eaux publiques de Lyon du XVIe siècle à nos jours,

Charles Guillemain (1934)

- Géologie du Grand Lyon,

Noël Mongereau (2004)

- Lyon, Secrets et légendes, Christian Salès (2006) DVD

- 3Articles3

- Un tunnel peut en casser un autre, in 20 minutes-Lyon du 26 sept. 2007

- Ils lancent une pétition pour sauver les souterrains, in 20 minutes-Lyon du 09 oct. 2007

- Les souterrains de Lyon menacés par le projet de tunnel, in Lyon Capital du 10 oct. 2007

- Souterrain de Lyon : un vrai gruyère, Lyon Mag’ du 1er avril 2006

- Pourquoi le sous-sol de Lyon est instable ? Lyon Mag’ du 1er mars 2002

- Réseaux souterrains de Lyon : un patrimoine caché à redécouvrir, in Le Tout Lyon

- Les souterrains de Lyon : sous les pavés les mystères du passé, Le Progrès du 28 Mai 1995

- Les réseaux de l’ombre, in Lyon-Figaro du 7 novembre 1991

Jacques Perrodin (1981)

Charles Guillemain (1934)

Noël Mongereau (2004)

Une liste complète des articles qui ont servi à préparer cet article peut être envoyée, à la demande.

- 3Divers3

- Le tout nouveau Inventaire du patrimoine mobilier et achitectural en Rhône-Alpes

- Les Arêtes de Poisson

- L’Organisation pour la Connaissance et la Restauration d’Au-dessous-terre – Lyon

- L’émission Vie de Quartiers sur TLM.

Partager cet article